جون کپلر

1571ء — تا — 1630ء

کپلر نے بتایا کہ سیاروی مدار بلکُل گول نہیں بلکہ بیضوی ہوتے ہیں۔

کپلر کے دوسرے قانون کے مطابق، سورج سے قربت پر سیارے اپنے مدار میں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور سورج سے دوری پر آہستہ حرکت کرتے ہیں۔

آئزک نیوٹن

1642ء — تا — 1727ء

کششِ ثقل دریافت کی اور عالمی ثقالت پر قانون لکھے۔

اپنے مشاہدوں سے بتایا کہ ہماری زمین، پورے نظام شمسی کے ہمراہ تیزی سے مجمع النجوم مرغ کی جانب بڑھ رہی ہے۔

البرٹ آئنسٹائن

1897ء — تا — 1955ء

نظریۂ اضافیت پیش کیا۔

پوسیدونیوس

135 — تا — 31 قبل مسیح

پوسیدونیوس نے پہلی مرتبہ سمندری مدّ و جَزَر کا تعلق چاند کی مراحل سے بتایا۔

بطلیموس

140ء

دُنیا کی سب سے پہلی فلکیاتی دائرۃ المعارف، المجسطی، لکھ ڈالی۔

نکولس کوپرنیکس

1477ء — تا — 1543ء

کوپرنیکس نے بتایا کہ سیاروی مدور کے مرکز پر دراصل سورج ہے اور زمین اِس معمول میں سورج کے گِرد گردِش کرتی ہے۔

گلیلیو گیلیلی

1564ء — تا — 1642ء

دوربین ایجاد کی اور اِسکے ذریعہ مشتری کے گرد چار چاند دیکھے۔

زہرہ کے مراحل کی وضاحت کی اور زمینی چاند پر پہاڑوں کی نشان دہی بھی کی۔

کوپرنیکس کے نظریے کی حمایت بھی کی۔

آریستارخس ساموسی

310 — تا — 230 قبل مسیح

آریستارخس نے مباحثہ کیا کہ زمین ساکن نہیں بلکہ مُتحرک ہے۔

اِس نے یہ بھی کہا کہ زمین کائنات کے مرکز پر مقرر نہیں اور اِس طرح اِس نے پہلے شمس مرکزی نظریے کی بُنیاد رکھی۔

اِس نے زمین کا سورج اور چاند سے فاصلہ بھی پہلی دفعہ ناپا۔

اراتوستنِس

276 — تا — 194 قبل مسیح

اراتوستنِس نے زمین کے مُحیط کو پہلی مرتبہ ناپا۔

ہیپارکس

150 قبل مسیح

ہیپارکس نے اپنے مشاہدے پر جمع تفریق کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ زمین درحقیقت ایک کرّہ کی مانند گول تھی۔

اِس کے مطابق زمین البتہ خلاء میں ساکن ہی تھی۔

اِس نے پھر دوبارہ، ارض مرکزیت کو پسِ منظر پر لا رکھا اور کہا کہ سورج، چاند اور دیگر سیارے زمین کے گِرد گردِش کرتے ہیں۔

فیثاغورث کے شاگرد

پانچویں صدی قبل مسیح

بتایا کہ زمین کرّہ کی مانند گول اور خلاء میں متحرک تھی۔

نو شاگِردوں کے مُطابق ثابتہ کواکب مدور میں گردِش کرتے تھے۔ انھوں نے زمین کے علاوہ پانچ اور سیاروں کی نشان دہی بھی کی اور سورج و چاند کی شکل پر اپنا تبصرہ پیش کیا۔

افلاطون

427 — تا — 347 قبل مسیح

زمین کی گولائی کا ثبوت دیا اور کائنات میں اِسکے مرکزی مقام کا تصور پیش کیا۔

افلاطون نے چاند گرہن کے موقع پر زمین کے سایے کو دیکھ کر ثابِت کیا کہ زمین گول تھی اور ساتھ میں زمین کے کائنات میں مرکزی مقام پر اپنا تبصرہ بھی پیش کیا۔ اِس نے یہ بھی بتایا کہ زمین کائنات میں متحرک نہیں بلکہ ساکن تھی۔

ارسطو

384 — تا — 322 قبل مسیح

ارض مرکزیت کی بُنیاد رکھی۔

اِس بات پر اٹل رہا کہ زمینی سیارہ ساکن تھا اور کائنات کے مرکز پر قائم اور مقرر بھی۔

انسانی تاریخ میں زمینی سیارے کی شکل، کردار اور عمل پر مُختلف فلسفیوں اور فلکیاتدانوں نے مُختلف نظریات، افکار اور تصورات پیش کیے۔ اجرامِ فلکی کے بارے میں آج ہم جو جانتے ہیں، اِن جدید نظریات تک پہنچنے کے لیے کافی وقت لگا۔ دیگر فلسفیوں اور فلکیاتدانوں کے ممتاز ترین افکار و تصورات مندرجہ ذیل بیان کیے گئے ہیں۔

فلکیاتداں شرکت

تھالیز

ساتوین صدی قبل مسیح

پہلی دفعہ زمین کی گولائی کا تصور پیش کیا۔

تھالیز کے اِس نظریے کے مُطابق، زمین ایک کرّہ کی مانند گول تھی اور اِسکے گِرد ایک چادر اِسے ایک بیرونی آتش سے بچائے رکھتی تھی۔ اِس آتشی آگ کو تھالیز نے ’ازلی آتش‘ کا نام دیا اور تصور پیش کیا کہ اِس چادر میں چند سوراخوں کے ذریعہ سے اِس ازلی آتش کا نظارہ ہو سکتا تھا۔

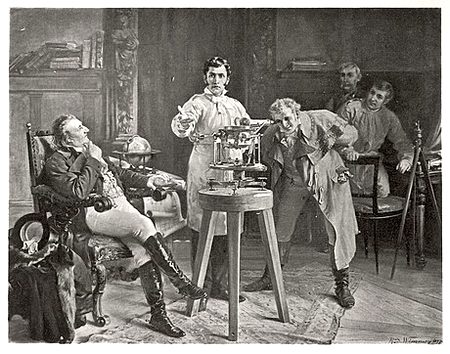

نشاۃِ ثانیہ میں نکولس کوپرنیکس نے ایک مرتبہ پھرشمس مرکزی نظریہ عام فلکیات میں مُتعارف کرایا۔کیونکہ پچھلی چند صدیوں سے مسلمان فلکیاتدانوں نے ارض مرکزی نظریے کی طوالت میں بیشمار کام کر رکھا تھا،اس لیے کوپرنیکس کی اِس وضاحت کو ابتدائی طور پر رد کر دیا گیا۔بعد از،گلیلیو اور کپلر نے جدید آلات کی مدد سے اِس نئے نظریے کی تائید کر ڈالی۔صحیح اور درُست ناپ تول کے لیے گلیلیو نے پہلی دوربین بھی ایجاد کی۔

کپلر وہ پہلے سائنس دان تھے جنھوں نے شمسِ مَرکزی نظریے کو ایک مُکمل نظامِ شمسی میں ڈھالا اور طبعی وضاحت کو اِستعمال کرتے ہوئے سیاروں کی سورج کے گرد گردِش اور حرکت کو منطقی طور سے پیش کیا۔تاہم کپلر اپنے اِس نظام کے لیے لازم قوانین کی ضابطہ بندی نہ کر سکے اوراِس کام کو بعد از آئزک نیوٹن نےاپنے فلکی میکانیات اورثقالت سےمتعلق قوانین میں سرانجام تک پہنچایا۔

سلطنتِ بابل کے فلکیات دان وہ پہلے لوگ تھے جنھوں نے ریاضی اور منطق کی مدد سے اِس بات کا اندازہ لگایا کہ چاند گرہن درحقیقت ایک تکراری واقعہ ہے اور اِس کی پيش گوئی قبل از وقت مُمکن ہے۔ گرہنوں کے اِس چکر کو ساروس کہا جاتا ہے۔

بابل کے اِن فلکیات دانوں کے بعد قدیم یونان اور ہیلینیہ کی تہذیبوں میں فلکیات کو پزیرائی ملنے لگی۔ یونانی فلکیات میں شُروع سے ہی اِس بات کا خیال رکھا گیا کہ دیگر اجرامِ فلکی اور آسمانی مظاہر کو طبعی وضاحت سے پیش کیا جائے اور منطق کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ آریستارخس ساموسی وہ پہلا یونانی فلکیات دان تھا جس نے تیسری صدی قبل مسیح میں زمین کے قطر کی پیمائش کی؛ سورج اور چاند کے فاصلوں کو دریافت کیا؛ اور نظام شمسی کے لیے شمس مرکزی نظریہ پیش کیا۔

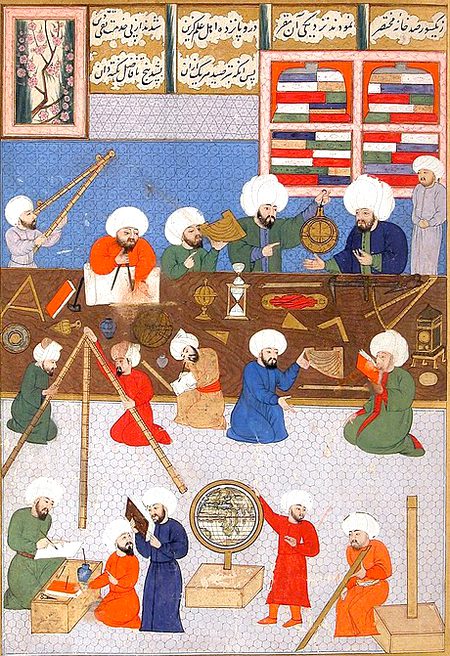

دوربین کی ایجاد سے قبل، سِتاروں کے مُطالعے کسی نہ کسی اونچی جگہ سے ہی مُمکن تھے اور یہ جائزے محض آنکھوں کی مدد سے ہی لیے جاتے تھے۔ جیسے جیسے تہذیبیں ترقی یافتہ ہوتی رہیں، ویسے ویسے بین النہرین، چین، مصر، یونان، ہند اور وسطی امریکہ کی قدیم تہذیبوں نے سِتاروں کے مطالعوں کے لیے مخصوص اور جدید رصدگاہوں کی تعمیر شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ، اِن لوگوں میں کائنات کی مزید جانچ پڑتال کا تجسس پیدا ہوتا گیا؛ چنانچہ، اِس زمانے کے زیادہ تر فلکیاتی انکشافات، ستاروں اور سیاروں کی نقشہ بندی تک ہی محدود تھے۔ اِس علم کو نَجُوم پيمائی کہا جاتا ہے۔ اِن ابتدائی مطالعوں سے سیاروں کی حرکت؛ سورج، چاند اور زمین کی فطرت؛ اور ستاروں کے جمگھٹوں کے بارے میں بہت کُچھ معلوم کیا جا سکا۔

اُردُو زبان میں فلکیات، دراصل لفظ فلک کا ماخذ ہے۔ فلک سے مرادزمین کے کرّہ کے گرد کی وسیع آسمانی چادر ہے، لہٰذا اِس چادر پر عیاں مختلف اجسام (چاند، سورج، ستارے، سیارے، وغیرہ) کی جانچ پڑتال بھی فلکیات کے علوم میں شامل ہوتی ہیں۔ انگریزی میں اِسے ”ایسٹرونومی“ (astronomy) کہا جاتا ہے، جو یونانی زبان کے الفاظ ”ایسٹرون“ (ἄστρον؛ یعنی، ستارہ) اور ”نوموس“ (νόμος؛ یعنی، قانون) سے مل کر بنتا ہے۔ چنانچہ، فلکیات کا مفہوم ”سِتاروں کے علم“ یا ”سِتاروں کے قانون“ کا ہے۔

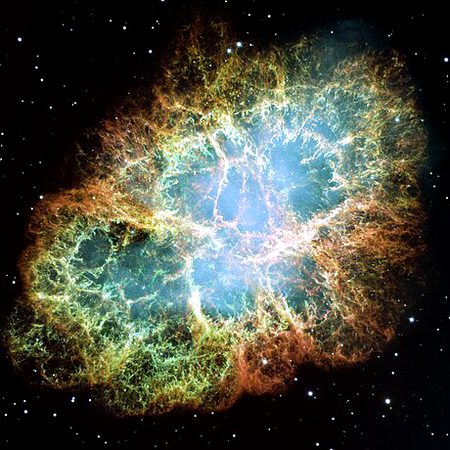

فلکیات (یعنی: سِتاروں کا قانون؛ انگریزی: astronomy)، قُدرتی علوم کی ایک ایسی مخصُوص شاخ ہے جس میں اجرامِ فلکی (مثلاً، چاند، سیارے، ستارے، شہابیے، کہکشاں، وغیرہ) اور زمینی کرۂ ہوا کے باہر روُنما ہونے والے واقعات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اِس میں آسمان پر نظر آنے والے اجسام کے آغاز، ارتقا اور طبعی و کیمیا ئی خصوصیات کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔

فلکیات کے عالم کو فلکیات دان کہا جاتا ہے۔ جہاں فلکیات محض اجرامِ فلکی اور دیگر آسمانی اجسام پر غور کرتی ہے، وہاں پوری کائنات کے سالِم علم کو علم الکائنات کہتے ہیں۔

قدرتی علم اصل میں فطری قواعد کو بنیاد بناتے ہوئے کائنات کے منطقی مطالعہ کو کہا جاتا ہے۔ اس اصطلاح کے استعمال سے ان معاشرتی علوم کو علاحدہ شناخت کرنا بھی ایک مقصد ہے جن میں فطرت کے مطالعہ کے لیے علمی طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ علوم بھی اس سے الگ شمار کیے جاتے ہیں جو انسانی سلوک (human behavior)، قیاسی علوم (formal sciences)، ریاضیات اور منطق سے متعلق ہوتے ہیں اور اپنی ایک علاحدہ methodology رکھتے ہیں۔

فطری علوم سے نفاذی علوم کی بنیادیں فراہم ہوتی ہیں۔ اور یہ دونوں دیگر ملتے جلتے طریقہ کار رکھنے والے علوم مثلا معاشرتی علوم، انسانیات، الہیات اور فنون سے الگ اپنی شناخت رکھتے ہیں۔

کلاسیکی طبیعیات کا تعلق عام طور پر مشاہدے کے عام پیمانے پر مادے اور توانائی سے ہے، جب کہ جدید طبیعیات کا زیادہ تر حصہ مادے اور توانائی کے انتہائی حالات میں یا بہت بڑے یا بہت چھوٹے پیمانے پر رویے سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر، جوہری اور جوہری طبیعیات کا مطالعہ سب سے چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے جس پر کیمیائی عناصر کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ ابتدائی ذرات کی طبیعیات اس سے بھی چھوٹے پیمانے پر ہے کیونکہ اس کا تعلق مادے کی سب سے بنیادی اکائیوں سے ہے۔ فزکس کی اس شاخ کو ہائی انرجی فزکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ پارٹیکل ایکسلریٹر میں کئی قسم کے ذرات پیدا کرنے کے لیے انتہائی زیادہ توانائیاں ضروری ہیں۔ اس پیمانے پر، جگہ، وقت، مادہ، اور توانائی کے عام، عام سینسیکل تصورات اب درست نہیں ہیں۔

طبیعیات مختلف قسم کے نظاموں سے نمٹتی ہے، حالانکہ بعض نظریات تمام طبیعیات دان استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک تھیوری کو تجرباتی طور پر متعدد بار آزمایا گیا اور اسے فطرت کا مناسب انداز میں پایا گیا۔ مثال کے طور پر، کلاسیکی میکانکس کا نظریہ اشیاء کی حرکت کو درست طریقے سے بیان کرتا ہے، بشرطیکہ وہ ایٹموں سے کہیں زیادہ بڑی ہوں اور روشنی کی رفتار سے بہت کم رفتار سے چل رہی ہوں۔ یہ نظریات آج بھی فعال تحقیق کے شعبے ہیں۔ افراتفری کا نظریہ، کلاسیکی میکانکس کا ایک پہلو، نیوٹن (1642–1727ء) کی طرف سے کلاسیکی میکانکس کی اصل تشکیل کے تین صدیوں بعد، 20ویں صدی میں دریافت ہوا۔

یہ مرکزی نظریات زیادہ خصوصی موضوعات پر تحقیق کے لیے اہم اوزار ہیں، اور کسی بھی ماہر طبیعیات سے، خواہ اس کی تخصص کچھ بھی ہو، ان میں خواندہ ہونے کی توقع کی جاتی ہے۔

سائنسی طریقہ کار ایک ترجیحی استدلال کے ساتھ ساتھ ایک پوسٹریری استدلال اور دیے گئے نظریہ کی درستی کی پیمائش کرنے کے لیے’حوالہِ بیشیئن( Bayesian inference)‘ کا استعمال کرتا ہے۔

طبیعیات کی ترقی نے ابتدائی فلسفیوں کے بہت سے سوالات کا جواب دیا ہے اور نئے سوالات کو جنم دیا ہے۔ طبیعیات کے ارد گرد کے فلسفیانہ مسائل کا مطالعہ، طبیعیات کا فلسفہ، اسپیس اور ٹائم کی نوعیت، تعیینیت، اور مابعد الطبیعیاتی نقطہ نظر جیسے تجرباتیت، فطرت پسندی اور حقیقت پسندی جیسے مسائل کو شامل کرتا ہے۔

بہت سے طبیعیات دانوں نے اپنے کام کے فلسفیانہ مضمرات کے بارے میں لکھا ہے، مثال کے طور پر لاپلیس، جس نے کازل ڈیٹرمنزم کو چیمپیئن کیا، اور ایرون شروڈنگر، جنہوں نے کوانٹم میکانکس پر لکھا۔

ریاضی کے ماہر طبیعیات راجر پینروز کو اسٹیفن ہاکنگ نے افلاطونسٹ کہا ہے،

submitted by

uploaded by

profile:

Sorry! Ap apne item ya profile ko report nahi kar saktey, na hi apne ap ko block kar saktey hain